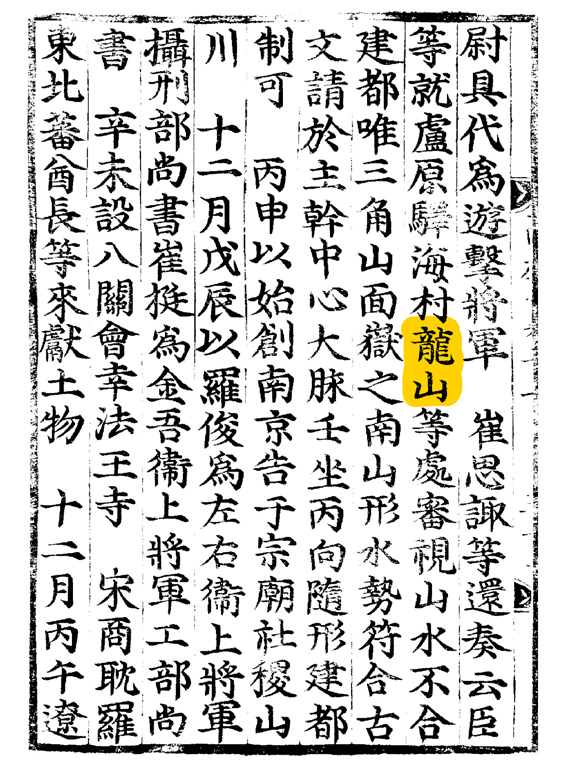

용산, 고려의 서울이 될 뻔하다

용산이라는 지명이 처음 등장하는 자료

이보다 전에 국왕 숙종이 최사추, 임의, 윤관 등을 남경(지금의 서울)으로 보내 천도할 만한 땅을 살펴보게 했고, 이날 최사추 등이 돌아와 복명한 내용을 담은 기록이다. 이 기사에 지금 서울에 남아 있는 용산과 노원의 이름이 등장한다. 용산이 고려 의 서울이 될 뻔했던 것이다.

고려의 문종대(1046~1083년)는 국초부터 정비하기 시작한 여러 제도가 정착되고 모든 것이 안정된 시기였다. 주변국의 외침도 1019년 귀주대첩 이후 근절되어 수십 년 동안 평화가 이어지고 있었다. 이런 평화와 안정의 시기에 사람들은 오히려 새로운 시대에 대비해야 한다고 생각했다. 지기가 극성하니 곧 쇠할 것이란 생각이었을 것이다. 그래서 개경을 떠나 새로운 수도를 찾으려 했고, 남경이 후보지로 떠올랐다.

문종 때의 남경천도에는 두 권의 풍수 서적이 근거가 되었다. 하나는 우리나라 풍수의 창시자인 도선이 지었다고 알려져 있는 <도선기>였다. 이 책에는 “개국 후 160여 년 뒤에 목멱양(木覓壤)에 도읍할 것이다.”라는 예언이 있었다. 고려 건국 후 160년 뒤가 바로 문종대였고, 목멱양은 목멱산(남산)이 있는 지금의 서울이었다. 또 하나는 <삼각산명당기>라는 책이었다. 여기에는 “임자년에 천도하면 정사년에 왕자를 얻을 것이요, 삼각산에 의지해서 황제의 수도를 만들면 아홉 번째 해에 사해가 조공할 것이다”라는 구절이 있었다. 삼각산은 지금 서울의 북한산이다. 그리고 문종 재위 중에 임자년(1072년)과 정사년(1077년)이 모두 들어 있었다.

문종은 그 전까지 양주로 불리던 이곳을 남경으로 승격시키고 새로운 궁궐을 완성해서 천도 준비를 마쳤다. 그런데 천도는 실행되지 않았다. 아마도 개경 사람들의 반대 때문이 아니었을까 한다. 반대의 논리도 충분히 예상된다. 천도를 추진했지만 정사년에 왕자가 태어나지도 않았고, 사해가 조공하지도 않았던 것이다.

(정요근, 「교통의 발달과 남경」 「서울 2천년사」 9, 서울역사편찬원, 133쪽)

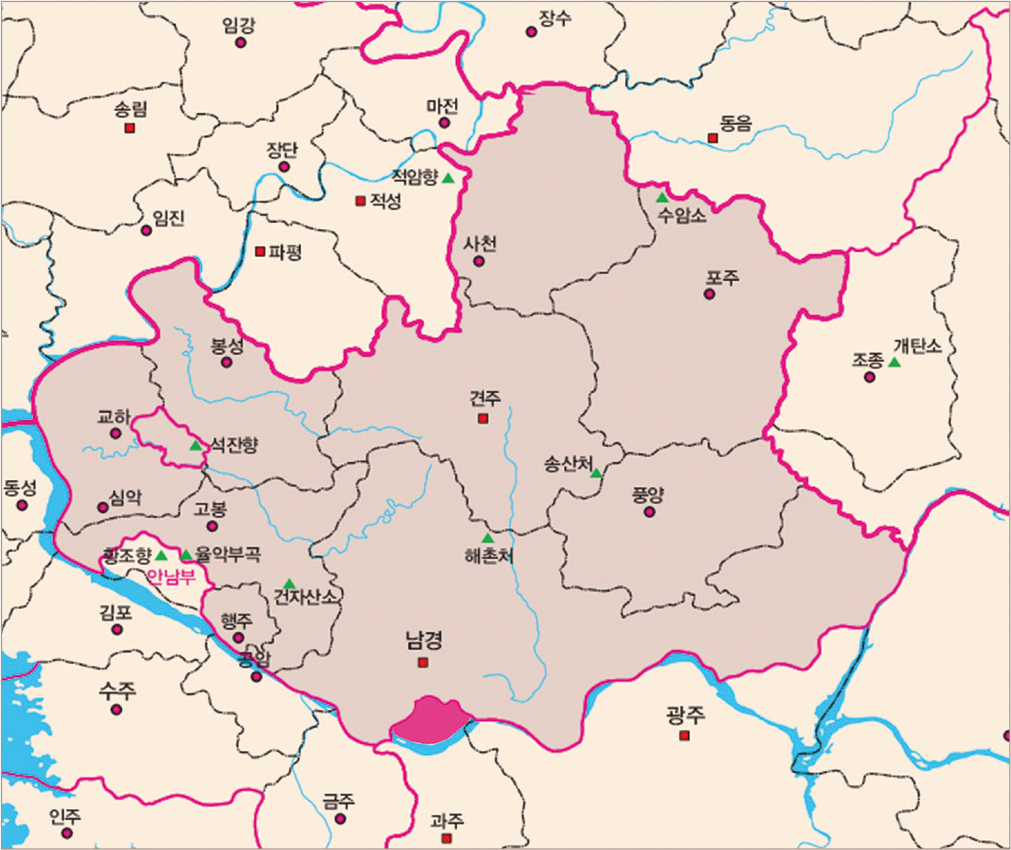

남경과 과주 사이에 붉은 색으로 표시된 곳이 용산이다

더 절실한 이유도 있었다. ‘용손(龍孫) 12진(盡)’이라고 해서 용의 후손인 고려 왕실이 12대만에 끝날 것이란 섬뜩한 예언이었다. 태조 왕건으로부터 숙종까지는 5대에 불과했지만, 왕건의 시조인 호경부터 따지면 11대가 되었다. 다음 대에 왕실이 끊기는 것을 어떻게든 막아야 했고, 그래서 남경 천도를 결정했다. 숙종 6년(1101) 9월에 최사추 등에게 남경 천도를 준비하게 했다. 이들이 남경의 지세를 살피고 돌아와 왕께 보고한 것이 위의 기록이다.

남경에서 천도 후보지로 검토된 곳은 용산을 비롯해서 노원역과 해촌, 삼각산 면악 등 네 곳이었다. 해촌은 지금 도봉산 아래로 추정되고, 삼각산 면악은 북악산이다. 이 네 곳 가운데 면악이 후보지로 결정되면서 용산은 탈락하고 말았다. 이것이 용산이 고려의 수도가 될 뻔 했던 이야기의 전말이다.

면악에는 궁궐을 짓기 시작해서 1104년에 완성했고, 그 뒤로 국왕들이 면악의 궁궐까지 왕래했다. 수도를 아예 옮기지는 않고 국왕이 정기적으로 행차하는 순행(巡幸)으로 후퇴한 것이다. 그럼에도 지금 서울에는 고려의 궁궐이 있었고, 지금도 어딘가에 그 유적이 감춰져 있을 것이다. 그곳이 어디일까?

조선이 건국되고 한양으로 천도할 때 궁궐을 어디에 지을지 논의하는 중에 고려 남경의 궁궐이 언급된다. 고려 숙종 때 지은 궁궐의 옛터가 너무 좁으니 그 남쪽에 새 궁궐을 짓자는 주장이었다. 그에 따라 경복궁이 지어졌으니, 고려 궁궐은 경복궁의 북쪽, 즉 지금 청와대 자리에 있었던 셈이 된다. 숙종 이후 300년 동안 궁궐이 운영되었음에도 그 흔적이 감쪽같이 사라진 것이 의문이었다. 그런데 만일 청와대 자리라면 그 의문이 풀린다. 아무도 그 아래를 발굴한 생각을 못했을 것이기 때문이다. 그래서, 청와대 땅 밑이 궁금하다.

‘과주 용산처’란 과주에 속한 용산처라는 뜻이다. 과주는 지금의 과천이니, 용산이 남경이 아니라 과주에 속해 있었음을 알 수 있다. 용산처의 ‘처(處)’는 고려시대의 행정구역이다. 고려의 지방 제도를 보면 가장 상위의 ‘경(京)’으로부터 도호부, 목, 주, 부 군, 현의 등급이 있었다. 이 가운데 주, 부, 군, 현에는 수령이 파견된 곳과 그렇지 않은 곳이 있어서 파견되면 주현(主縣), 그렇지 않으면 속현(屬縣)이라고 했다. 고려에는 약 500개의 군현이 있었는데, 그 중 주현이 130개, 속현이 370개로 속현이 더 많았다. 그런데 주현, 속현과는 별도로 향(鄕), 소(所), 부곡(部曲), 진(津), 역(驛), 장(莊), 처(處) 같은 행정구역이 또 있었다. 이곳 주민들은 주현, 속현에 사는 사람들에 비해서 국가에 대한 의무를 더 많이 졌는데, 처는 왕실의 토지를 경작하는 의무가 있었다. 고려시대에 향 이하의 행정구역은 900개 이상으로 주현, 속현보다 훨씬 더 많았다. 어찌 보면 이 지역에 사는 사람들이 고려의 보통 사람이라고 할 수 있다.

용산처는 고려 후기에 부원현으로 승격되었다가 조선 건국 직후인 1394년에 행주, 황조향과 함께 고봉현에 합쳐졌다. 그리고 고봉현이 1413년에 덕양현과 통합되어 고양현이 되었다. 이 고양현이 지금 고양시의 뿌리가 된다. 그와 동시에 용산 지역은 한양 도성 주변의 ‘성저십리(城底十里)’ 지역으로 한성부에도 속했는데, 이에 대해서는 다음에 설명하기로 한다.